中华民族大家庭由56个民族共同组成。各民族在历史长河中相互依存、交流与融合,共同创造了灿烂的中华文化。边疆族群在铸牢中华民族共同体意识、促进对外交流方面具有重要作用,应充分发挥桥梁纽带功能,积极传播中华优秀文化,展示中国形象,促进与周边国家的友好交流与合作,共同构建人类命运共同体。

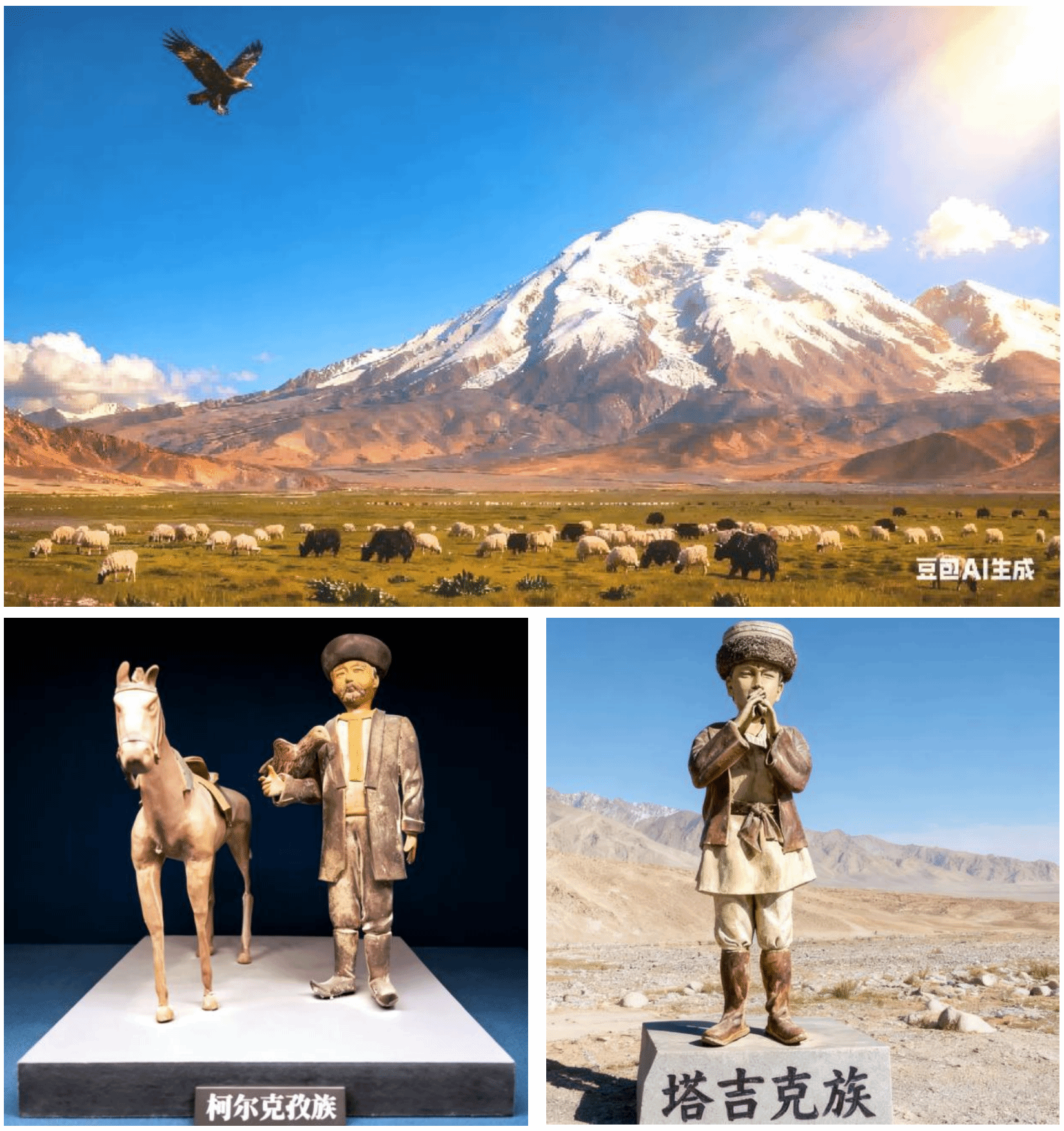

“塔吉克”在当地语言中意为“王冠”,象征尊严与荣耀;“柯尔克孜”意为“四十个部落”,承载着悠久的部落文化记忆。两族主要居住于祖国南疆帕米尔高原,这里是古丝绸之路南道的重要节点,也是“一带一路”建设中连接东西方文明的珍贵文化高地。在党和国家民族政策的扶持下,当地经济社会蓬勃发展,各族群众团结奋斗,在守边固疆、传承文化与建设家园的实践中书写了新的时代篇章。

项目团队——粤港澳大湾区爱国青年组队

深圳大学传播学院致力于保护与传承边疆族群传统文化,积极探索以新媒体手段推动民族文化的创新转化与传播。2025年暑期,学院在2024年走进内蒙古鄂温克族聚居地、探索北方森林与驯鹿文化的基础上,再度发起“跨越山海”边疆族群文化探访实践。

实践团师生自南海之滨的深圳出发,奔赴平均海拔超4000米的帕米尔高原,深入南疆塔吉克族与柯尔克孜族聚居地,以专业视角开展边疆族群文化保护与传承的暑期社会实践与调研,用行动讲述“一带一路”背景下边疆族群的鲜活故事。

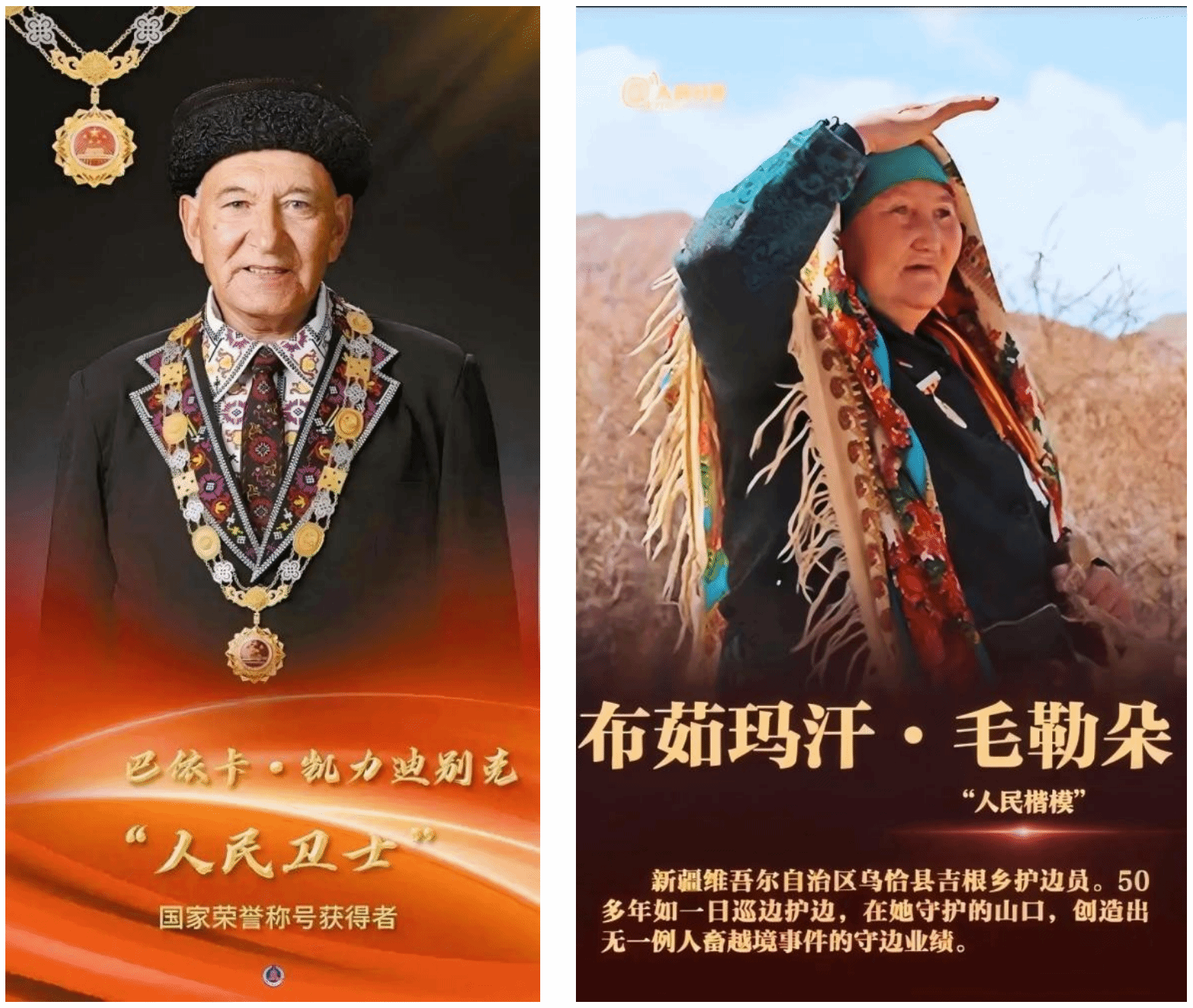

“跨越山海”实践团与“人民楷模”国家荣誉获得者“布茹玛汗·毛勒朵“合影

“跨越山海”实践团与“人民卫士”国家荣誉获得者”巴依卡·凯力迪别克“合影

团队以“跨越山海——以新媒体创意讲述边疆族群故事”为使命,由传播学院黄玉波副院长带队,实验中心副主任严嘉伟、教师付豪及6名本硕学生(其中包括1名“香港学院”学生和3名新疆学生)共同组成。在香江社会救助基金会与九藤文化教育基金会的慷慨资助下,在李德录和韩雨橙主任的大力支持下,团队满怀热忱踏上了此次参访与调研之旅。

参访调研——行程·融媒对话

7月28日,“跨越山海”实践团走进喀什大学,开启了一场富有意义的交流活动。座谈会上,喀什大学新闻传播学院党总支李少平书记、援疆教授罗萍(厦门大学)及张燕、塔玛拉·肖开提等老师热情接待。双方围绕人才培养、专业建设、实践教学模式创新等展开充分讨论;在党建工作交流环节,双方分享基层党组织建设经验,提出以党建引领业务合作的思路,并就未来通过技术共享、资源整合与跨区域联动方式,挖掘南疆民族文化资源、推动优秀民族文化在传承中创新与在交流中延续达成共识。

座谈会后,在喀什大学老师热情陪同下,实践团参观喀什大学博物馆,开展沉浸式文化探索。此次参观不仅是交流活动的延伸,更为实践团成员搭建了深入了解喀什历史文化与民族传统的重要平台。

“跨越山海”实践团访问喀什大学新闻传播学院

从喀什到克州,“跨越山海”实践团参访了喀什地区融媒体中心、克州地区融媒体中心、乌恰县融媒体中心和塔县融媒体中心,实践团成员与各融媒工作人员进行深入座谈,从区域特色内容挖掘到新媒体作品创作等多个方面研究探讨,在思想碰撞中探索未来合作潜能。此次参访不仅让团队对南疆地区融媒发展的实际需求与独特优势有了精准把握,更搭建起合作桥梁 。未来,团队将与各方携手整合资源,围绕边疆地区少数民族特色,打造更具地域性与传播力的新媒体内容。

乌恰县融媒体中心特别为实践团师生安排了一场别开生面的《玛纳斯》演出与民族歌舞表演。《玛纳斯》作为柯尔克孜族世代口耳相传的大型英雄史诗,既是中国少数民族三大英雄史诗之一,也是首批列入国家级非物质文化遗产名录的瑰宝。演出过程中,身着传统民族服饰的民间艺人以铿锵激昂的唱腔和生动传神的肢体语言,将史诗中的经典片段再现于舞台之上,充分展现了草原民族豪放不羁的情怀与坚韧不拔的精神特质。与此同时,融媒体中心的讲解人员还穿插介绍《玛纳斯》的历史渊源与文化内涵,使得整场演出不仅具有极强的艺术感染力,也兼具深厚的文化教育意义。实践团成员在沉浸式的观演过程中,真切感受到边疆族群非物质文化遗产的独特魅力与恒久生命力。

“跨越山海”实践团访问喀什地区,克州地区,乌恰县及塔县级融媒体中心机构

“跨越山海”实践团访问喀什地区融媒体中心合影

“跨越山海”实践团访问克州地区融媒体中心合影

“跨越山海”实践团访问乌恰县融媒体中心合影

“跨越山海”实践团访问塔县融媒体中心合影

XR创作研——技术赋能创作,重塑民族文化新体验

行程中,实践团重点参观乌恰县西极文博馆与塔县博物馆(帕米尔博览馆),通过实地调研与技术实践,系统梳理塔吉克族、柯尔克孜族的文化脉络与历史底蕴,

并运用XR技术完成两座实体博物馆的全景数字化,为边疆民族文化线上传播拓展了新路径。

在专业教师指导下,团队携带全景影像与沉浸声录制设备,科学规划拍摄路线,选取多角度、全覆盖的拍摄点位,既呈现展厅整体布局,也突出重点展品的工艺细节与文化符号,确保数字化成果的完整性与准确性。

经过多日努力,团队共制作完成 235 套全景场景,实现了对两座博物馆主要展览空间与核心展品的全覆盖。未来,这些全景场景将广泛应用于博物馆线上展示项目,观众只需通过 VR 头显或手机终端,就能突破地域与时间限制,沉浸式浏览展厅、细致欣赏展品,在虚拟空间中切身感受塔吉克族与柯尔克孜族文化的独特魅力。

“跨越山海”实践团在乌恰西极文博馆拍摄

口述史与非遗纪实——见证帕米尔群像,汇聚奋进与传承

在本次帕米尔高原的实践调研中,“跨越山海”实践团系统开展了人物专访与文化访谈,全面呈现出边疆各族群众在新时代的精神风貌与生动群像。

受访对象涵盖多个层面:既有“人民楷模”国家荣誉获得者布茹玛汗·毛勒朵和“人民卫士”国家荣誉获得者巴依卡·凯力迪别克;也有“全国新时代好少年”都尔汗·拉齐尼、全国人大代表多来提曼·开米克等新时代青年与基层干部;既有国家级非遗——中国少数民族三大英雄史诗之一《玛纳斯》的柯尔克孜族传承人、塔吉克族鹰笛与鹰舞的国家级非遗表演者、国家级非遗马球传承人,以及民族艺术家和歌舞导演;也有融媒体中心干部、国网劳动模范和塔合曼乡牧民等来自不同职业、不同民族的代表。

在访谈过程中,他们从各自的经历出发,深情讲述了安边固疆、文化传承、产业发展、社会服务等方面的故事:有护边员骑着牦牛巡逻的身影,有艺人用歌声与舞蹈传递草原民族的豪情与坚韧,有干部与学子扎根基层推动乡村振兴的脚步,也有青年一代投身文化创新与传播的热情。不同民族、不同年龄、不同身份的人物,共同汇聚成一幅守护家园、奋斗不息的高原群像。

此外,实践团还受邀走进两场盛大的塔吉克族婚礼,近距离观摩鹰笛演奏、鹰舞表演与婚俗流程,真切感受到国家级非物质文化遗产的“活态传承”。同学们不仅是旁观者,更是学习者、记录者,在沉浸式体验中深刻理解了民族文化在日常生活中的延续与力量。

通过这些专访与记录,实践团既见证了帕米尔大地上各族群众的坚守与奉献,也更加深切体会到边疆民族团结的精神伟力。人物故事与婚俗场景相互交织,共同构成了推动边疆文化传承与发展的鲜活样本。

口述史与非遗纪实与非遗纪实专题

党建学习——走进思想政治教育基地,厚植爱国戍边精神

在行程过程中,“跨越山海”实践团进一步深入学习和领会党的创新理论,先后赴喀什大学思想政治教育基地和乌恰县吉根乡爱国戍边精神传承教育基地开展参观研学。这些独具特色的教育基地集中展示了边疆地区在党的坚强领导下的发展历程与辉煌成就,全面彰显了新时代青年矢志奋斗、各族群众团结戍边的精神风貌。

展厅中,一块块图文并茂的展板定格着各民族携手奋斗的珍贵瞬间;一件件饱含岁月印记的展品承载着高原发展的历史记忆。无论是记录边疆变迁的老照片,还是象征民族团结的传统手工艺品,每一件都宛如无声的讲述者,将背后感人至深的故事娓娓道来。

在参观学习过程中,实践团成员进一步深切体会到党在团结和引领各族人民方面所发挥的核心作用。边疆地区文化多元交织,但在党的坚强领导下,各族人民凝聚成一股磅礴力量,共同为祖国边疆的稳定与发展不懈奋斗。

在这片神圣的国土上,“人民卫士”巴依卡·凯力迪别克以忠诚与生命守护边防,“人民楷模”布茹玛汗·毛勒朵以毕生坚守诠释戍边精神。他们与无数边疆儿女一道,筑起了坚不可摧的钢铁长城。他们的事迹不仅充分展现了“爱国戍边、保家卫国”的伟大情怀,更激励着新时代青年铸牢中华民族共同体意识,凝聚起各族人民团结奋进的强大精神力量。

“跨越山海”实践团在”爱国主义教育基地“参观学习

结语

文化兴则国运兴,文化强则民族强。

边疆族群文化承载着厚重的历史记忆与生活智慧,是中华文明多元一体格局中不可或缺的重要组成部分。在新时代的语境下,它不仅是维系民族团结的重要纽带,更是增强文化自信的深厚源泉。

在广袤的边疆大地上,那些世代传承的歌声、技艺与故事,映照出各族人民守边戍土、共建家园的坚定信念。如何将这些鲜活的文化符号与青年视角紧密结合,使更多人切身感受到边疆族群文化的独特魅力与价值,是我们义不容辞的使命与责任。

“跨越山海”团队将始终坚持以创新为驱动,以真诚为笔触,把边疆族群的智慧与风采转化为有温度、有深度且富有感染力的影像与文字;并依托新媒体平台,向世界讲好中国故事,传播真实而鲜活的边疆声音,铸牢中华民族共同体意识,为构建人类命运共同体贡献中国青年的智慧与力量。